メダカは冬場どうしているの?

メダカを飼い始めた一年目、そういえばメダカは冬場どうしているのだろう?

そう思った方は多いのではないでしょうか?

ズバリ言うと、冬場のメダカは冬眠をします。

メダカのシーズンは4月頃から9月10月にかけてですが、それ以外は冬眠状態に入っているんですよね。

冬眠はどうやってするのかというと、水中の奥でジッとしていて水面に上がってくることはほとんどない。そんな状態です。

メダカの活動も、9月頃までは産卵を行っていますが、10月になると産卵もひと段落し、11月になるとメダカの動きが鈍くなってきます。

11月後半や12月の寒い時期になる前に、メダカの冬眠の準備をしていきましょう!

冬場の餌やりと稚魚の育て方

メダカの冬眠は11月頃から始まって、3月頃に終わります。

冬眠をしている間は餌を与えても食べませんが、暖かい日に時々メダカが水面近くに上がってきているので、その時に少量の餌を与えると食べることがあります。

冬眠時は死亡率も高くて、生まれたばかりの稚魚や幼魚ほど死亡率が高くなる傾向にあります。

ザックリ言うと、9月生まれや10月生まれのメダカの稚魚はほぼ死ぬでしょう。

どうしても稚魚を生かしたい人は、水槽の中にヒーターを入れるなどをして水温を上昇させておくと、冬場でも冬眠せずにスクスクと育って春には成魚にまで成長しています。

メダカの冬眠の準備

10月や11月にはメダカの冬眠のための準備を行っていきましょう!

※以下の準備をしなくてもメダカが全滅すると言うわけではありません。

①メダカの冬眠前に水槽の水換えをしておく

5か月にものぼる冬眠生活に向けて、水槽の環境はいったんリセットして綺麗な状態にしておこう。

冬眠中の水槽の水換えはやらなくても良いです。

変にメダカを動かしてしまうと死んでしまうかもしれません。

そうならないように、水換えを行うのであれば冬眠前の時期に水換えをするのがベストです!

水換えはメダカの生活環境の改善だけでなく、水中の害虫の除去にも繋がります。

長期にわたって放置する前には必ずやっておいた方が良いです。

冬眠で動きの鈍くなったメダカをヤゴ(トンボの幼虫)がパクリ!なんてことがあるかもしれませんからね!

②水槽の設置場所は日当たりの良い屋外

メダカのシーズン中と同様、日当たりの良い場所に水槽を設置してほしい。

室内飼育であるとメダカが病気になりやすく、メダカの飼育難易度が上がるので注意が必要です。

③水槽は水深の深いものを使用する

メダカは冬眠はできても氷漬けになると流石に死んでしまいます。

そのため水深が深いものが好ましく、尚且つ水量が多い水槽であると水質や水温の変化を小さく抑えられます。

水深の深い水槽はメダカへの負担減に繋がって冬眠環境にもってこいの水槽と言えるでしょう。

また、冬場だけ水槽を発泡スチロールに変える手も効果的です。

発泡スチロールはプラスチック水槽と比較すると保温性があるので、使用してみてはいかがでしょうか?

④水槽と地面との間に敷き物をしたりプチプチを巻く

・水槽の下に保温シートを敷く

・水槽にプチプチを巻く

共に保温効果をあげるための工夫です。

保温シートを水槽の下に敷いて、周りをプチプチでぐるぐる巻きにしても良いし、周りだけでなく水槽全体をプチプチで覆ってしまうのもアリです。

その場合はメダカの様子を見ることができないのが難点ですけど、保温効果はグッと上がりますよね。

他にも、保温シートの代用として、発泡スチロールの蓋を水槽の下に敷いている人もいるので試してみても良いでしょう。

水槽の側面と敷き物の他に、水槽に蓋を付けるのも良い方法です。

ポリカーボネットやアクリル板で蓋をしている方もいます。

雨(雪)風を防ぎ、日光だけを取り入れる良いところ取り!

特に雪が降る地域の方には是非使ってほしいです。

⑤柿の葉っぱを水槽に入れる

メダカの水槽に柿の葉っぱを入れよう!

正直言って、なぜ入れる必要があるのか記事を書く直前までわかっていなかったので、メダカ友達に聞き込み調査を行ったところ以下の効果があると分かりました。

・メダカの隠れ家になる

・バクテリアが発生して、水質浄化に繋がる

・柿の葉っぱから出る、タンニンと言う養分がメダカに良い

この様な効果がある様です。

また、柿の葉っぱを塩漬けにしてから使った方が、葉っぱが痛まなくて良いだとかアクがでて良いだとか・・・防虫防菌効果もありそうですよね。

柿の葉っぱに関してはフワッとした知識しかないため、今年試してみて効果を実感してみようかと思っています!

ちなみに塩漬けは10日や1か月すると良いそうな。(私は今年には間に合わないので、数日漬けてから投入しようと思います^^)

⑥ビニールハウスを使う

ビニールハウスはメダカの冬眠には鉄板ネタです。

ビニールハウスがあるだけで、今まで紹介してきた冬眠準備が必要ないのではないかと思うくらい重宝できるものになります。

このくらいの広い大きさのものでも6000円以内で購入できるのでリーズナブルですよね!

大人でも余裕で入れるくらいの大きさのビニールハウスの方が使い勝手が良いため、オススメです。

ダルマメダカの越冬には注意が必要

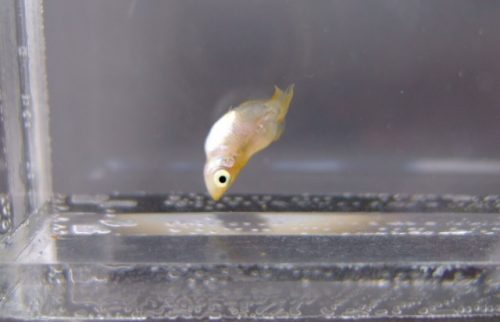

ダルマメダカは冬場(水温が下がる環境)になると転覆病と言う病気?のような症状を発症します。

普段は水中に潜れるダルマメダカですが、転覆病になると深く潜ることができず水面付近を漂います。

そうなると氷漬けの影響をモロに受けてしまって死んでしまうのです。

対策としては、飼育難易度が上がりますが屋内での飼育にするか、ヒーターを使用して水温をあげることが望ましいです。

ヒーターを使用してメダカを育てる

メダカが冬眠すると、メダカ愛好家達にとっては面白くない話ですよね。

そんな方にはヒーターの使用がオススメ!

ヒーターを使用すると、以下のようなメリットがあります。

①冬場でも冬眠せずに産卵をします

②冬眠によるメダカの死亡率が下がります

メダカ愛をこじらせた方は冬場にヒーターを使用してメダカを育てています。

ヒーターを使用すると冬眠せずに冬でも産卵するし、冬眠による死亡率が下がって良いことが多いです。

品種改良に凝っている人やメダカの数を増やしたい人にはもってこいの品ですよね!

メダカの冬眠による死亡率はどのくらい多いのか?

数えたことがないので詳しくは分かりませんが、私の知り合い談で言うとかなりの量が減ったとのこと。

一番死亡率の多い水槽で、メダカが4分の3減った!と言っている人もいます。

4分の3減るってかなりの量。。。

それってもしかして飼育がヘタクs・・・

メダカの冬眠準備を怠ってしまったのでしょうか?

上記に書いたようなバチバチの準備をせずとも、そこまで死んでしまうことは無いんだけどなぁ

減る人は減るようなので皆さんも気をつけてください!

ヒーターを使用する際の注意点

ヒーターを使用する際にはビニールハウスと併用をしてください。

何故かと言うと、ビニールハウスの無い吹きさらしの状態だと、水温が上がらずヒーターが意味をなさないからです。

また、ラック付きのビニールハウスもありますが、付いているラックは鉄製の頑丈なものを選んで下さい。

水を入れた水槽は重く、ラックが重さに耐えられずに曲がることが多々あります。

まとめ

いかがでしょうか?

冬場の飼育と言えども難しいことはありませんよね。

最後にもう一度お伝えしますが、基本的には先に伝えた冬眠対策をせずともメダカは冬を越すことができます。

但し、ダルマメダカだけは暖かい環境でないと死んでしまうので必ず準備をしてください

今回の記事のポイントを以下にまとめてみました。

①冬眠シーズン前に水槽の水替えをしておく

②水槽の設置場所は日当たりの良い屋外

③水槽は水深の深いものを使用する

④冬場の水換えは0回でOK

⑤水槽と地面との間に敷き物をしたりプチプチを巻く

⑥柿の葉っぱを水槽に入れる

⑦ビニールハウスを使用する

⑧ダルマメダカにはヒーターを使用してあげる

⑨ヒータはビニールハウスと併用すること

ではまた、春の暖かい時期にメダカとお会いしましょう!

コメント